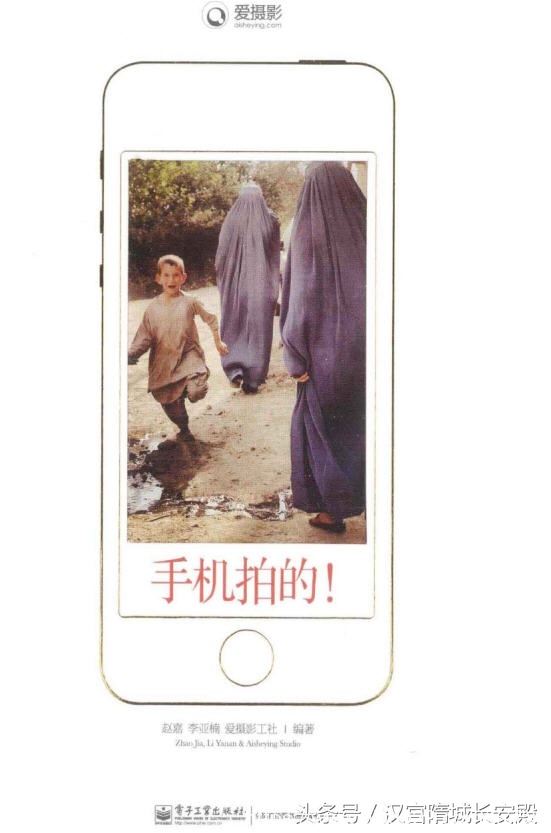

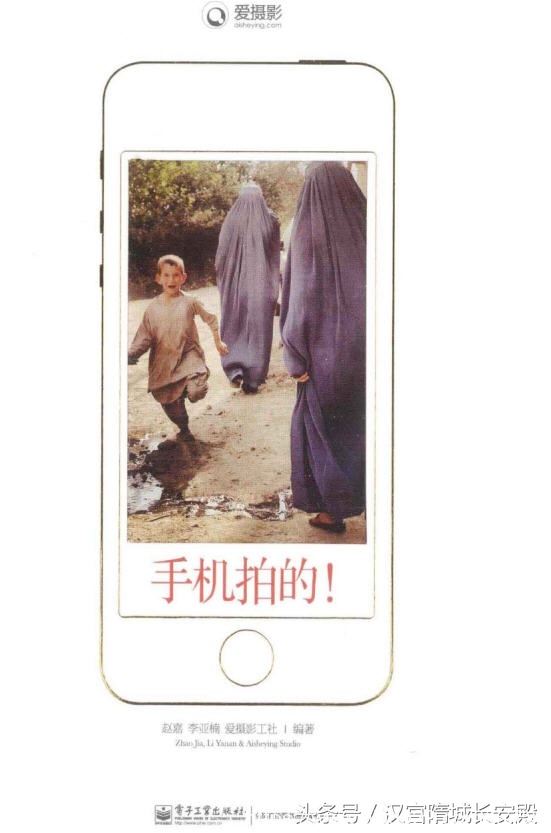

摄影书推荐:《手机拍的!》手机一样可以拍大片

《手机拍的!》封面

作者: 赵嘉 / 李亚楠 / 爱摄影工社

出版社: 电子工业出版社

出版年: 2014-2

页数: 336

装帧: 平装

ISBN: 9787121221897

随着智能手机的飞速发展,手机摄影也越来越流行。身边越来越多的人拿起手机来记录自己或者他人的生活,手机摄影也为更多的人带来了乐趣。

《手机拍的!》通过几位摄影师、手机摄影达人运用手机拍摄的图片,来展示他们所看到的世界,并且通过多款著名APP的介绍和运用,为手机摄影添光加彩。

《手机拍的!》适合职业摄影师、业余摄影师、摄影爱好者以及对生活热爱的人阅读,也适合智能手机爱好者以及APP爱好者阅读。

本书主题就是手机一样可以拍大片,秉承一贯的高端风格,使用高质量的照片,对于app软件的介绍及实力解析不可少,但会突出如何拍,用手机、用好的摄影软件拍出好的照片。内容大概有四部分,手机摄影简介、app软件学堂、手机拍摄技巧、手机摄影达人分享。

赵嘉,从事摄影及传媒相关工作。作为摄影师和摄影指导,与多家欧洲和国内的人文地理、时尚类杂志及相关机构合作;同时为媒体及高校进行摄影培训;长于纪实和报道专题,并喜欢尝试关于影像的各个领域;作为摄影器材领域的专家,文章见诸于各摄影刊物;作为多部热销图书的作者,创作的书籍涉及 多个领域。近两年出版的热销书有《一本摄影书》、《上帝之眼:旅行者的摄影书》、《光的美学》、《摄影的骨头》、《通往独立之路》等。

精彩书摘

对摄影师李锋的采访:

10月01日

在欧洲的某城市

就像曾经的日本人、俄罗斯人,现在轮到富裕起来的中国人大批走出国门了。欧洲游是中国式旅行团的首选路线之一,在享受美妙的旅程之余,有多少人想过我们给从未到过中国的当地居民留下了什么印象。消费能力旺盛的中国游客自然受到欢迎,但越来越多的中国旅行团出手阔绰、大声喧哗、没完没了拍照的形象也让当地人印象深刻。

这也是摄影师李锋去欧洲时的感受,他用他的iPhone 5拍摄了这组照片–欧洲的中国旅行团。我们也跟李锋进行了一次对话,了解他是如何看待手机摄影的。

爱摄影工社:对于手机照片的画面质量是否认可? 会用App吗?

李锋:我只用过苹果手机,我觉得这么小的成像系统,照片质量已经相当不错了,只是弱光条件还不太理想。在光线充足的条件下,画质已经超过很多小傻瓜数码相机了。

我常用的摄影App有Hipstamatic、Instagram,编辑App有Snapseed、美图秀秀。

爱摄影工社:你认为手机摄影的优势何在?

李锋:当然就是方便、快捷、小巧、隐蔽。还有大量特效和分享平台,给每个人成为手机摄影大师的可能。手机摄影对于普通人无疑是一种摄影利器,比如在新闻突发事件现场,现场的亲历者和目击者利用手机摄影有绝对优势,在近些年的新闻事件中已经无数次被验证,这在将来还会被不断强化。但是普通人的摄影缺乏深度,而且无法持续关注,所以,还是会需要专业摄影记者,手机摄影不会完全取代专业摄影。

爱摄影工社:在拍摄中有什么技巧可以分享?

李锋:无论你持什么工具,最终都是用脑子在拍照片。而且手机摄影可操作的空间有限,更多的是设定好的程序拍摄,所以,我们可以更纯粹地关注摄影本身,而不用为其他的东西分心。如果真要说什么技巧,那就是挑选适合你的摄影App,然后熟悉它并为你所用。

爱摄影工社:在曝光几乎不可控的情况下,如何用光?如何处理构图?如何掌握瞬间?

李锋:现在越来越多的手机摄影App可以通过点击屏幕锁定曝光,然后按需要重新构图。至于瞬间,和相机是一个道理,只是不同的工具而已。

爱摄影工社:现在在工作中,是否会考虑把手机当作备机使用?

李锋:暂时不存在当成备用机的概念,但是有在用相机拍摄照片之后,再用手机进行拍摄的情况。有时候也偶尔用手机照片发稿,但需要在图片说明中特别说明,并且这种发稿只是一种补充性质和探索性质的,一些严肃题材的拍摄还不会发手机照片,特别是一些夸张的特效并不适合。其实我和普通人一样,随时随地都会用手机拍照,它已经成为每个人生活的一部分,不光是新闻现场。

爱摄影工社:对于手机摄影有什么感想,除了有趣之外?

李锋:我个人觉得,只要技术参数(像素、变焦、感光度等)和操控性(拍摄时滞、连拍速度、手机内处理器和存储速度等)达到专业要求,手机摄影会不断深入应用的,但这更多地取决于生产厂家的策略、成本控制和利益取舍,毕竟专业摄影只是一个小众市场,但现在苹果手机已经达到摄影记者的初级要求。

当务之急是,新闻摄影领域要针对手机这种微型摄影工具制定出统一的行业标准和评价体系,特别是对各种App软件的图片特效的规范,因为在单反相机新闻作品中,后期处理还是非常严肃的。但现在手机摄影把原先的后期处理前置化了,所以在新闻摄影领域存在争议,整个业界需要解决这个规范问题。

另外,我们不要把手机摄影看成一个全新的东西,我的理解是,现在的手机就是一部能打电话的微型相机,只是被摄对象还不把它当成新闻工具,所以在各种现场还有一些优势。其实现在也出了很多微单相机,相机里也开始使用App软件和特效,那样拍出来的效果其实差别并不大。所以,也要密切关注社会大众和被摄者对手机摄影的认知和态度变化,这也会影响到手机摄影的发展。比如,有些国家规定,手机摄影时必须有快门声,以达到被摄者知道你在拍照的目的,否则视为侵犯隐私。

总之,我觉得把手机当成不同成像终端的一种即可,其实本质上没有太多的不同。

[手机摄影构图基本法则]

摄影区别于其他艺术形式的特质是,摄影的创作永远与创作载体息息相关。如果今天用的是大画幅的玛米亚来拍摄,无论是构图还是曝光,一定和我们现在聊的内容不同。而手机又与其他的相机相差甚远,但拥有不同类型的App的手机,又可以让摄影师同时发挥好多种相机(移轴镜头或是旁轴相机,再或是效果逼真的胶片相机)的优势。抛开感光元件的低廉不谈,手机摄影的到来标志着“一机在手,一切拥有”的可能。而就构图而言,摄影师不必再在狭窄的光学取景器里审时度势,超宽广的手机屏幕也改写了手机构图的定义。但我们始终相信万变不离其宗,因为大部分的手机软件没有过分地改变画幅比例,而是始终遵循3:4或是16:9的传统画幅比例(即使是iPhone 4S与iPhone 5之间也没有差别),不会因为屏幕的改变而出现人物被压缩、景物被割离的现象。

所以,传统摄影的构图法在现代的手机摄影中依然受用,我们始终要坚持突出被摄主体,有明确的主题,画面中的陪体与背景搭配妥当以及点、线和面合理运用。

{主体}先来解释一下什么叫作主体,简单来说,就是在画面中占有一定大的比例的被摄体就被视为画面主体,而从摄影的创作手法来说,摄影师会用尽各种手法来突出这个主体。主体是画面的眼睛,是观众了解作者的最好方式,同时也是作者传达情感的渠道,所以,构图的首要职责就是要突出主体。无论是用手机拍摄人像或是风光,构图的基本手段都是对比法,摄影师可以通过色彩对比、大小对比以及质感的对比来凸显主体。

{主题}无论是拍摄风光、人像还是建筑,我们都要有一个非常明确的主题,在我们看来,这里的主题其实更像一个形容词。那么,是一个什么样的主题呢?一个悲伤的姑娘?一座即将被摧毁的建筑?还是一望无尽的草原?而我们的镜头选择、构图设置、前后景的合理搭配以及色彩的选择,其实就是在为表现这个主题服务。不是说手机在手就可以随便拍摄,那一定只是走马观花,估计行百里也挑不出一张好片子,所以切忌盲目拍摄,理解主题的含义才能拍好照片。

{点与线}画面中的任何元素都是由点、线、面组合而成,可以是建筑,也可以是人物。换句话说,它们就是被摄对象的具象体现,又有生动的内涵,对于表象的传达如何理解,完全取决于不同的观看者。画面本身的点、线、面绝不是简单的加与减,合理地经营它们的位置,或精辟地加以取舍,都是有血有肉、充满情感的选择过程。

其中,以点状出现的几率为最多,“点”可以以单个数量出现,亦可以以群为单位出现,这个很容易理解。当作为“点”出现时,往往配以广阔的背景,给人一种孤立无援的感觉;但当以大量的点状出现在画面中时,就是重复的力量,画面会以非常饱满的形式出现。

线条也是很多摄影师喜欢表现的形式之一,线条的出现就好像跳跃的五线谱一样,谱写出动人的画面。线条的表现大多出现在建筑拍摄上,我们使用手机拍摄高耸的建筑物不可能做到不变形,完整地表现建筑外形,但是也恰恰是这样的不完美,使得建筑的线条汇聚到一个点上,形成倾斜,给人十足的压迫感。并且由于手机的灵活性,角度的选择及建筑物的倾斜度都有很强的主观色彩,换句话说,我们的可控性加强了,这或许也正是手机给摄影带来的突破吧。

摄影的简单与复杂就在于此。简单是指相机的纪实性,复杂是指作品的独立性。要想做到源于拍摄主体而又高于拍摄主体是一件非常难的事情,但是手机摄影带来了这样的可能。在将来的几十年里,如果手机镜头的性能飞速发展,我不禁要为单反相机捏一把汗!

[花絮:有想法的手机摄影]

手机摄影具有很多可能性,多重曝光就是实现手机摄影个性化的一种手段。摄影师Daniella Zalcman就用这种方式创作了一组有关城市的多重曝光作品。在这组作品当中,每一张照片都是由一张纽约和一张伦敦的照片重叠在一起的。她将这两座世界上最为著名并且极为适合拍摄的城市,融合到了同一个画面当中。

为了这组作品,她在离开纽约的前夕,花了一个月的时间在纽约进行拍摄,而当她到达伦敦后,又立即开始了对于作品第二部分的拍摄。最后,她将两个地方的照片筛选、整理、合成,完成了这组作品的拍摄。这些多重曝光的作品为观者提供了另一种观看城市风光的方式,在同一张照片中,你可以看到两座完全不同但却同样著名的城市。

当两个城市各自的特点同时呈现在同一张照片上时,它们之间无形中已经发生了关联。

《手机拍的!》内页

《手机拍的!》编辑团队

《手机拍的!》摄影师检索

《手机拍的!》摄影师检索

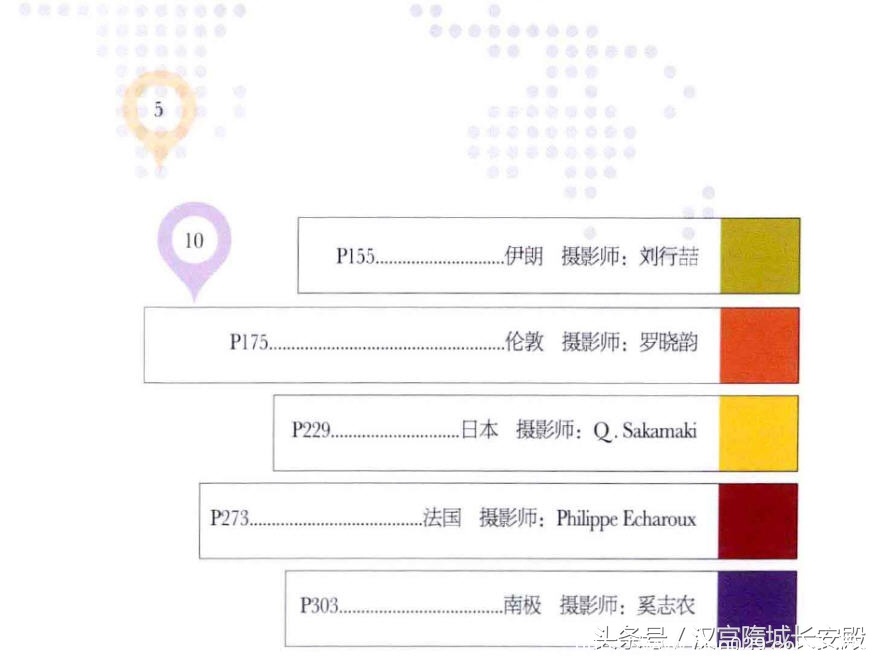

《手机拍的!》目录

《手机拍的!》目录

《手机拍的!》目录

《手机拍的!》目录

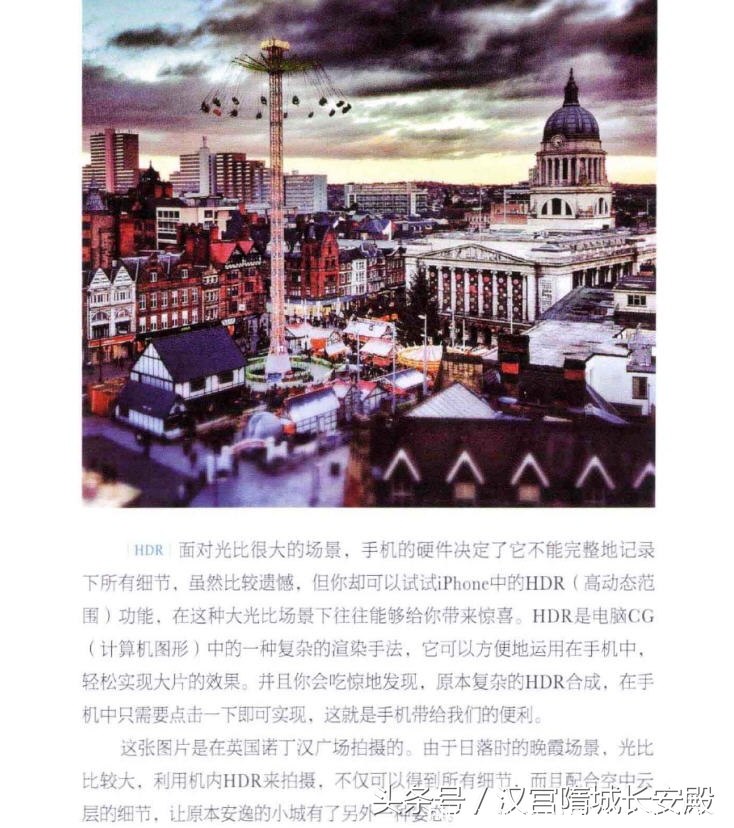

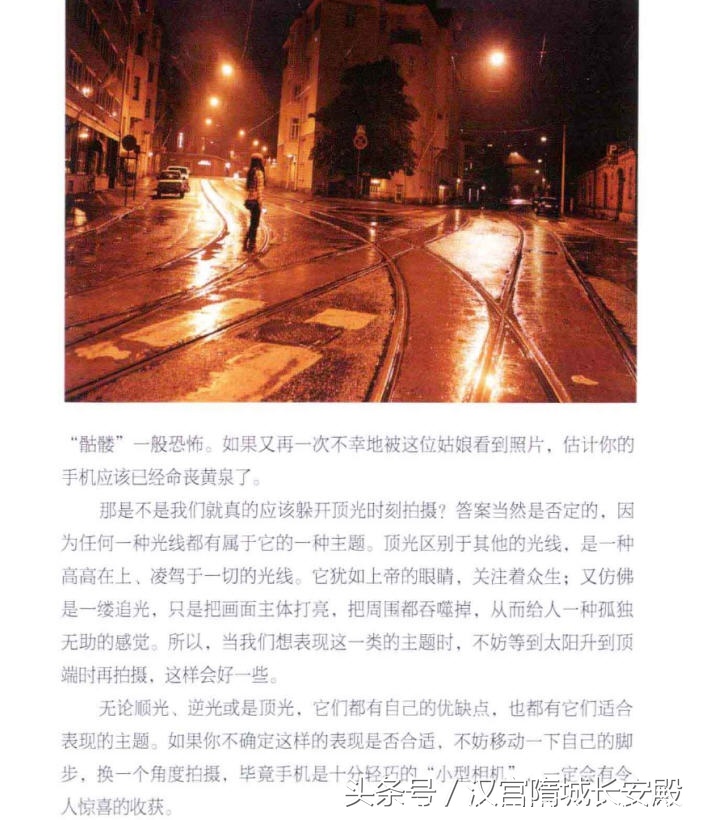

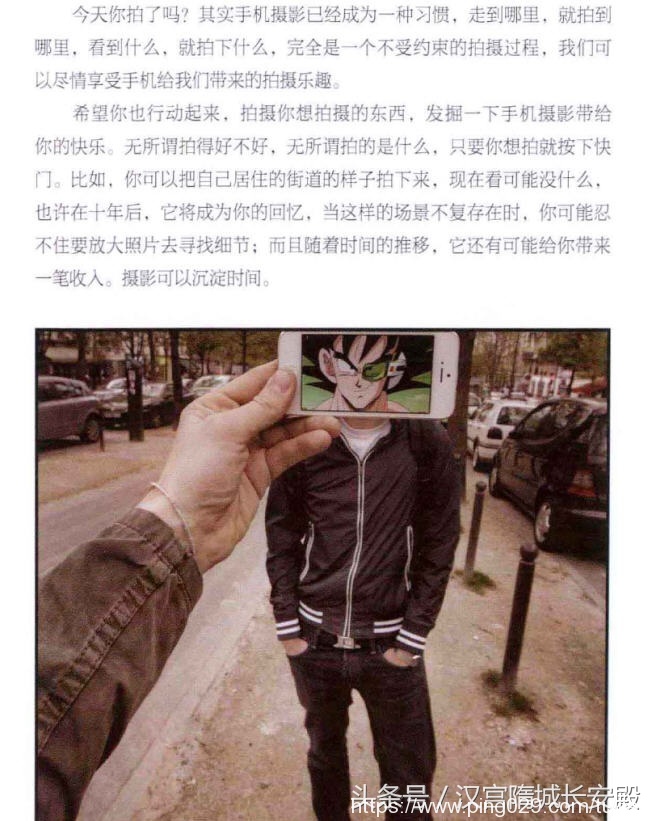

《手机拍的!》正文

《手机拍的!》正文

《手机拍的!》正文

《手机拍的!》正文