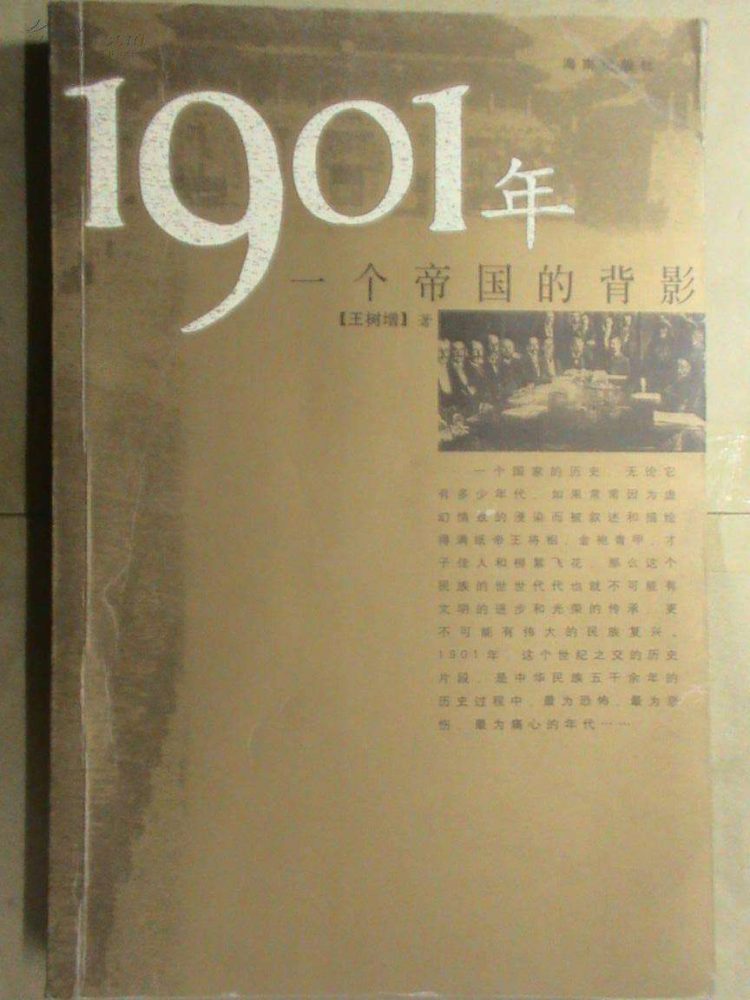

历史书推荐:《1901年 一个帝国的背影》一本详述义和团运动的历史书

《1901年 一个帝国的背影》封面

作者: 王树增

出版社: 海南出版社

副标题: 一个帝国的背影

出版年: 2004-03

页数: 574

装帧: 平装

ISBN: 9787544311397

作者构筑起历史全景在登台的主要历史人物间的复杂关系:皇权崩溃,民族衰弱,义和团的狂乱,知识分子的茫然,民主主义者的悲剧,守旧的满洲贵族集团,西方的思想,外来的宗教。

1901年的大清帝国尽现疲态,政府和民众在屈辱和混沌中挣扎。1901年前后的世纪之交,是中华民族五千余年历史中,最为恐怖、最为悲伤、最令人痛心的年代。甲午如何战败?圆明园怎样被烧?成批成批的义和团农民,为什么像庄稼一样倒在八国联军的枪下?王树增在《1901年:一个帝国的背影》中,用并不连贯的历史事件,展示了中国人纷乱的心路历程。

《1901年》是在一种惆怅的心情中完完的。彻察丝缕而又探求大势——我想用激情内敛的叙述方式描绘出我们这个民族的面孔和表情。历史事件在《1901年》中并非叙述的主体,而是所有历史人物心灵“出卖”的背景,连贯的不是频发的历史事件,而是中国人纷乱的心绪历程。之所以选择了一百多年前的历史,是因为中国人千年不变的面孔在那段日子里突然表情急剧丰富起来。

王树增,中国著名的军旅作家。1952年生于北京,1970年入伍。现供职于武警部队政治部创作室。国家一级作家。政府特殊津贴享受者,全军艺术委员会委员,中国作家协会全国委员会委员。1972年开始发表作品。1992年加入中国作家协会。 大校军衔,国家一级作家,政府特殊津贴享受者,全军艺术委员会委员,中国作家协会全国委员会委员。 1983年开始发表文学作品。代表作有《红鱼》、《黑峡》、《鸽哨》、《远东朝鲜战争》、《长征》等。

——————————————————————————

这是一本详细描述义和团运动和八国联军侵华战争过程的一本书。

中学历史对义和团运动的介绍,整体而言是正面的。运动的发生是中国农民与洋教势力矛盾激化的结果,反映了中国农民朴素的爱国情感。义和团与八国联军进行了艰苦卓绝的斗争,打击了侵略者的侵略气焰。运动粉碎了西方列强瓜分中国的迷梦。这是中学历史几十年的观点。

然而《1901》书中给我们呈现了大量详实的材料,从这些材料中我们很难对义和团形成正面的印象。义和团的行为在当时西方人看来就是一群妖魔的行为,他们随意杀人,杀所有的外国人,杀所有中国的教徒,杀所有据说对外国人有好感、有交往的中国人;他们破坏一切,一切与西方文明相关的东西,砍电线杆,拆铁路,拔电话,烧洋药……北京大栅栏有几千家商铺,许多老字号,是中国商业文明的集中地。中间有一家洋药房,引起义和团的注意,要予以烧毁。周围商户老板都跪在大师兄面前哀求不要这样做。因为商户一家连着另一家,大火一起,大家都要遭殃。但大师兄不为所动,说我自有神功,可以罩着西药房使大火只烧洋药铺而不会烧到其他商铺。结果大火一起,借着风势,一连烧了几天,大栅栏几千家商铺全部被烧,繁华的大栅栏成了一堆废墟。

义和团运动又是被清王朝一班仇洋大臣和慈禧太后所利用的。这些大臣传承了大清帝国唯我独尊的骄傲心理,安享着优越的物质生活,而列强的入侵严重挫伤了他们的尊严,给他们的仕途带来了不确定的变数,因此他们仇恨洋人,但又毫无办法。义和团的发展让他们看到了民心所向,民力可用,他们或明或暗支持义和团,这样才最终使义和团成了气候。

义和团对八国联军从没有形成有效的抵御。他们是愚昧的,他们不相信现代化的洋枪洋炮,他们以大刀、长矛这样古代冷兵器对抗近代化的洋枪洋炮,他们以一窝蜂似的冲击和鸟散对抗近代战争的战略战术,所以这不是战争和战斗,而是自愿被屠杀和屠杀。

——————————————————————————

导读

第一章 蓝色长袍上宫殿

被严重忽视的一天

中国人严重忽视了中国历史上的这一天:农历一八九九年十一月十七日,西历1899年12月19日。

这是一个距离19世纪的结束只剩下不多时光的日子。

如果仅仅从历法的角度上看,无论西历还是农历,这一天都是一个没有特别意义的日子。

然而,就是这一天,在位于世界东方的庞大的中华帝国里,在帝国京城重重宫墙严密遮裹着的皇室里,却发生了一件离奇古怪的事件。

越是历史悠久的民族,越是容易对悠久的历史掉以轻心。当中国人的一双黑眼睛眯起来,要向世界提及自己5000年历史的时候,历史的事实常常因这个民族虚幻情致的浸染而被叙述得满纸帝王将相,金袍青甲,才子佳人,飞花柳絮。但是,在19世纪即将与20世纪交替的日子里,在中华帝国内发生的却的确是中国5000年历史中最恐怖与最悲伤的故事。这些故事最终导致了一个民族和一片国土的严重受伤。

1899年12月19日,正是在这一天里,整个世界窥视中华帝国的猎人式的目光与这个帝国向外部世界打探的好奇的双眸,在经历了长时间的踌躇之后,终于相互对视了。在这一对视的瞬间,无论是西方浅色的还是东方深色的瞳仁里,都同时映射出某种难以言表的心态,这种心态复杂得至今还在影响着中国人面对外部世界时的思维模式,影响着作为这个世界上最重要的民族之一的中国人的生存与生活理念–尽管后来乐观的中国人几乎将100年前的那个帝国的早晨完全忘掉了。

那是一个寒冷阴暗的早晨。

入冬以来,这个庞大帝国的整个北方不曾下过一场雪,荒凉萧瑟的田野无边无际地裸露在凛冽的天宇下。从蒙古高原吹来的寒风长时间地袭击着帝国的都城北京,京城内高大结实的灰色城墙上是漫天的黄尘。早上的时候,天似乎阴得更厉害了。肮脏冷清的街道两边的铺子大都还没有卸下表示营业的门板。一个穿着蓝狐毛领缎袄的官员骑着鬃毛上装饰着红色丝线的矮小的马正要去衙门,他在寒风中像是咳嗽似的嘟囔了一句,因为街道当中躺着的一个冻僵了的乞丐弄乱了他坐骑行走的节奏。除此之外,这个早晨是寂静的。只是,在破旧的城门刚刚打开的时候出现过一阵小小的骚乱–早已在城外等待进城的外省客商、本地的小贩、驮煤的骆驼队和插着皇家黄色小旗的拉水骡车混杂在一起,争抢着狭窄的进城通道。暴露在帝国冬天冷风中的所有的中国人都穿着几乎是同一种颜色的棉袍–厚重的灰色或黑色,人与他们头顶上铅色的冬云和谐地融合成了一体。越洋过海来到这个东方帝国京城里的洋人们常说,虽然中国北方的纬度并不是很高,但是,冬天里中国人御寒衣裤之臃肿世所罕见,使他们远远地看去像被棉花和布匹包裹着的球。以致洋人们认为,冬天里的中国人如果跌倒就很难自己爬起来。

1901年 一个帝国的背影目录

1901年 一个帝国的背影目录

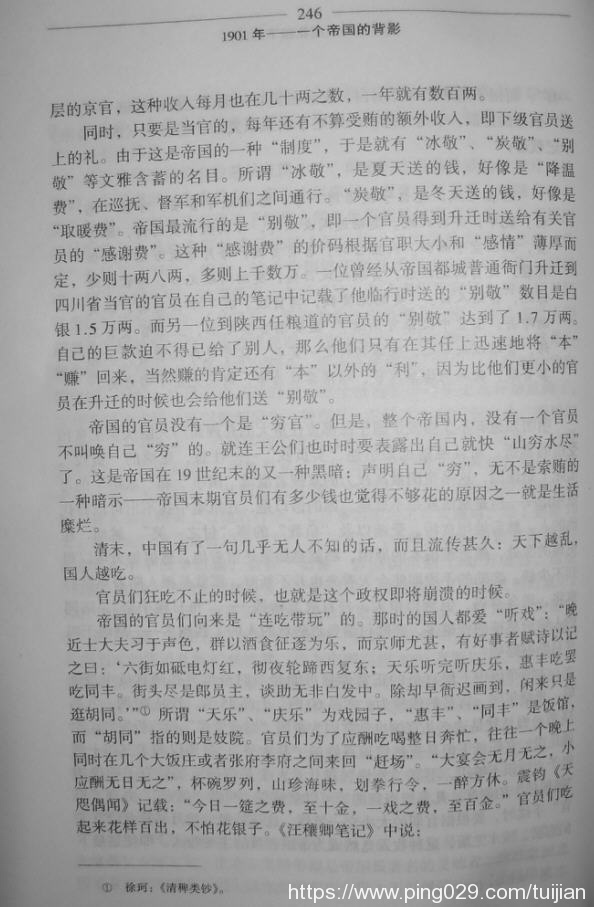

1901年 一个帝国的背影内文